熱中症と違う“夏血栓” が朝に起きやすい理由

「暑さで体調を崩した」と聞くと、多くの方がまず思い浮かべるのは“熱中症”でしょう。

確かに熱中症は、屋外だけでなく室内でも注意が必要な夏の代表的な健康リスクです。

しかし実は、それとはまったく異なるメカニズムで起こる“もう一つの危険”が、知らぬ間に忍び寄っています。

それが「夏血栓(なつけっせん)」です。

この言葉は、正式な医学用語ではなく、夏の脱水や血液濃縮を背景に増える脳梗塞や心筋梗塞、肺塞栓症などの血栓性疾患を、季節性リスクとしてわかりやすく表現した通称です。

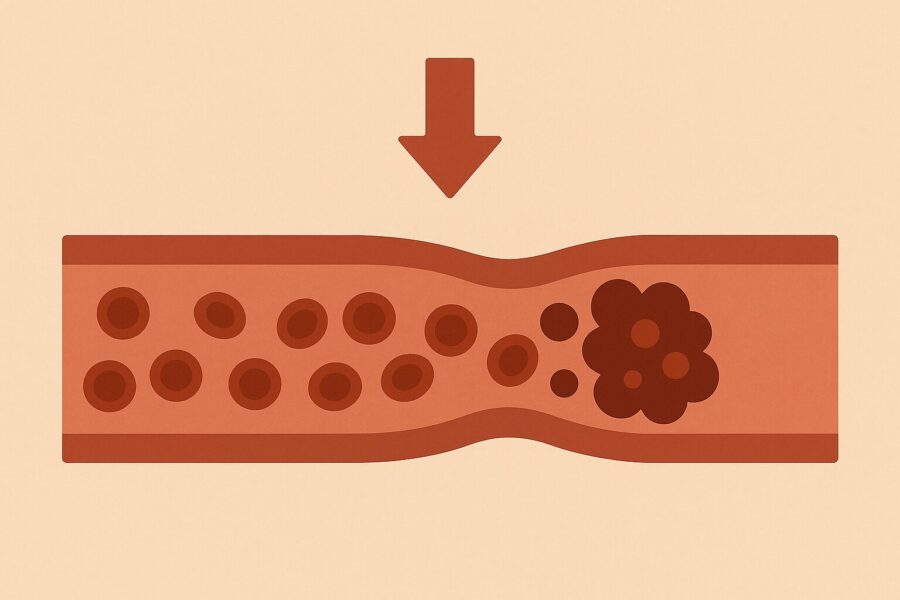

血液がドロドロになりやすい夏。特に寝起きの時間帯は、脱水や血圧変動が重なり、脳や心臓に重大なトラブルを引き起こす引き金となることもあります。

本記事では、「熱中症との違い」を軸に、夏血栓の症状・原因・予防策をわかりやすくお伝えします。

熱中症だけじゃない――“夏血栓”とは?

夏に体調を崩す原因として、まず多くの方が思い浮かべるのは“熱中症”でしょう。

屋外の活動時だけでなく、エアコンのない室内でも注意が必要な熱中症は、毎年ニュースや啓発記事でも繰り返し取り上げられる定番リスクです。

しかし最近、もうひとつの“夏の影”として注目されはじめているのが――「夏血栓(なつけっせん)」です。

これは脱水や高温によって血液が濃くなり、血のかたまり(=血栓)ができやすくなる現象で、脳梗塞や心筋梗塞といった重大疾患の引き金になるおそれがあります。

熱中症と夏血栓の違い(比較表)

| 項目 | 熱中症 | 夏血栓(なつけっせん) |

|---|---|---|

| 発症の原因 | 高温・多湿・体温調節の異常 | 脱水・血液濃縮・血管収縮 |

| 主な症状 | めまい・頭痛・倦怠感・意識障害 | 手足のしびれ・胸痛・片麻痺・ろれつ障害 |

| よく起こる場面 | 炎天下での作業や運動中 | 朝の起床後・冷房の効いた室内・長時間の座位中 |

| 影響を受けやすい人 | 子ども、高齢者、屋外作業者 | 高齢者、30代以上のデスクワーカーや生活習慣病予備群 |

| 対策の軸 | こまめな水分・塩分補給、暑熱回避 | 起床後の水分補給、長時間座位の回避、生活習慣の見直し |

☑️ 共通点は「脱水」が関係する点ですが、

💡 熱中症は“体温の異常”、夏血栓は“血液の異常”という、まったく異なる仕組みで起こります。

若年層(30代〜50代)もリスクがある理由

一見「若くて元気だから関係ない」と思われがちな夏血栓。

ところが実際には、以下のようなリスク要因を抱える30代〜50代にも十分注意が必要です。

- 長時間の座り仕事(PC業務・車の運転など)による血流の停滞

- 睡眠中の無自覚な脱水と朝の血圧上昇

- 高血圧・糖尿病・脂質異常症などの予備軍状態

- 過信や“自分だけは大丈夫”という認識の甘さ

こうした要素が重なることで、“本人が気づかないままリスクが進行する”のが夏血栓の怖さでもあります。

なお、こうした「夏に脳梗塞などの血栓性疾患が増える理由」については、

国立循環器病研究センターも以下のように注意喚起を行っています:

🔗 夏の脳梗塞を防ぐために(国立循環器病研究センター)

※ 睡眠中の脱水や朝の血圧上昇が、脳梗塞リスクにどう関わるかを解説した、専門機関による資料です。

このように「夏血栓」は、熱中症に比べて認知度は低い一方で重症化するリスクが高いことから、

これからの季節、とくに朝の時間帯には意識的な対策が求められます。

続くセクションでは、なぜ朝に発症が集中しやすいのかを医学的な背景とともに整理していきます。

なぜ「朝」にリスクが高まるのか?

十分な水分をとっていても、なぜか朝に体調がすぐれない――。

実は、睡眠中から起床後にかけての時間帯には、からだの内部で「血がかたまりやすくなる条件」が重なります。これは“夏血栓”と呼ばれるリスクと深く関係しています。

起床後に血栓ができやすい理由(まとめ表)

| 要因 | 体内で起こること | 結果としての影響 |

|---|---|---|

| 睡眠中の脱水 | 水分を摂らずに過ごす+発汗 | 血液が濃くなる(粘度上昇) |

| 交感神経の活性化 | 起床時に血圧や心拍数が上がる | 血管が収縮し、血流にストレスがかかる |

| 深部体温の上昇 | 朝に向けて徐々に体温が上がる | 血栓が移動しやすくなる |

| 長時間の横臥姿勢 | 下肢の静脈血流が滞る | 血栓形成のリスク上昇(エコノミー症候群に類似) |

こうした要素が組み合わさることで、起床後すぐの時間帯(とくに6〜10時頃)は、

脳梗塞・心筋梗塞・一過性脳虚血発作(TIA)などのリスクが高まりやすいとされています。

また、朝の忙しい時間帯に水分をとる余裕がない、運動不足、トイレを我慢するといった生活習慣も、リスクをさらに高めます。

朝のルーティンでできる予防策

- 起きてすぐにコップ1杯(200ml)の常温水を飲む

- 可能であれば、前夜にも少量の水分を摂っておく

- 着替え前に深呼吸や軽いストレッチで血流を促す

- 冷房環境でも加湿・保温を意識し、乾燥を防ぐ

こうした「朝の小さな習慣」が、血栓の予防だけでなく夏の体調管理全体にもつながるはずです。

夏血栓を防ぐためにできること

夏血栓は「突然」起こるものですが、その背景には生活習慣や環境の積み重ねがあります。つまり、日常のちょっとした工夫で予防することができるのです。

ここでは、今日から取り入れられる実践的な対策を整理していきます。

水分補給の「量」と「質」を見直す

水分不足は血栓リスクの土台ですが、ただ水を飲めばよいとは限りません。

| タイミング | 推奨される水分摂取法 | 注意点 |

|---|---|---|

| 起床直後 | コップ1杯(200ml)の常温水 | 血圧の急上昇を防ぎ、粘度低下に役立つ |

| 食事中 | 食事と一緒に水または麦茶を | 食事での自然な水分補給を促進 |

| 外出時 | 30〜60分ごとに1口〜数口 | 一気飲みせず、こまめに補給することが大切 |

| 寝る前 | コップ半分〜1杯程度 | 夜間の脱水予防になる(飲みすぎ注意) |

💡 カフェイン飲料(コーヒー・緑茶)の摂りすぎや、アルコール摂取後の放置は利尿作用による“隠れ脱水”を引き起こす原因になります。

座りっぱなし・同じ姿勢を避ける

血流が滞ることで血栓リスクが高まります。

とくにデスクワークや長距離運転など、脚の筋肉が動かない状況が続くと下肢静脈に血液がよどみやすくなります。

予防のための習慣

- 1時間に1度は立ち上がって軽くストレッチ

- 足首の上下運動・かかと上げ下げを意識的に

- 座ったままでも太ももに力を入れて緊張と弛緩を繰り返すだけでも◎

血液を“サラサラ”に保つ生活習慣

食事や日常行動によっても、血栓予防は可能です。

| 対策 | 内容例 |

|---|---|

| 食事の工夫 | 納豆・青魚(EPA/DHA)・オリーブオイルなどを適度に取り入れる |

| 運動習慣 | ウォーキングや軽い体操を週に数回以上 |

| 禁煙・節酒 | 喫煙は血管を傷つけ、アルコールは脱水を助長する |

| 睡眠・ストレス管理 | 自律神経を整えることが血圧・血糖の安定につながる |

とくに「脂質異常症・高血圧・糖尿病」の予備群にある方は、自覚的な取り組みが重要です。

このように、夏血栓は「対策の選択肢が多い予防可能なリスク」と言えます。

無理なくできることから始めることで、自分も、身近な人も守れる季節の知識になりますね。

まとめ――“熱中症対策”のその先へ

夏の体調不良と聞くと「熱中症」一択のように思われがちですが、血液の状態に着目した“夏血栓”というもう一つのリスクにも目を向けることで、より本質的な予防につながります。

熱中症と夏血栓のどちらにも共通するのは、“のどの渇き”を感じる前からケアを始めること。

とくに朝の時間帯は、睡眠中に失われた水分と変化した血流のバランスを整えるタイミングでもあります。

熱中症と夏血栓、どちらにも通じる「3つの習慣」

| 習慣 | 内容 | 対応リスク |

|---|---|---|

| 起床後の1杯 | コップ1杯の水を常温で | 脱水/血栓形成/血圧急上昇 |

| こまめな水分補給 | 1日数回、小分けで飲む | 熱中症/血液粘度の上昇 |

| 1時間に1回の動き | 足を動かす・立ち上がる | 血流停滞/下肢静脈血栓症 |

「もう水飲んだ?」「一度立ち上がろうか」――

そんな、何気ないひとことが体調を守るきっかけになることもあります。

夏は、体力だけでなく“気づく力”も試される季節。

熱中症対策のその先へ――からだの中で静かに進む変化を見逃さず、健やかな夏を過ごすための“備え”を、今日から始めてみませんか?

なお、各務原リハビリテーション病院では、予約なしでも小児科・内科の診療を行っております。

気になる症状や不安があるときは、どうぞお気軽にご相談ください。

監修:各務原リハビリテーション病院長 磯野 倫夫

執筆:医療法人社団 誠道会 広報担当