「膝が痛い…」を放置しないで!60代から始める膝痛対策と介護予防のポイント

「最近、階段の上り下りがつらくなった」「立ち上がるときに膝が痛む」——そんな声をよく耳にします。

年齢を重ねるにつれて、膝の痛みは多くの方が経験する悩みのひとつです。

「今は暑いから膝の痛みも落ち着いているけれど、冬になるとまたつらくなるかも…」

そんな不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

実は、寒さが厳しくなる冬は、膝の痛みが悪化しやすい季節です。

だからこそ、今のうちから膝のケアを始めることが、冬を快適に過ごす第一歩になります。痛みの原因や対処法を知ることで、日常生活をもっと快適に過ごすことができます。

このブログでは、膝痛の主な原因やセルフケアの方法、受診の目安などをわかりやすくご紹介します。

ご本人はもちろん、ご家族や介護に関わる方にも役立つ情報をまとめました。

膝痛の主な原因

膝の痛みにはさまざまな原因があります。

ここでは、高齢者に多く見られる代表的な疾患や状態について、特徴や症状をわかりやすくご紹介します。

1. 変形性膝関節症(へんけいせい ひざかんせつしょう)

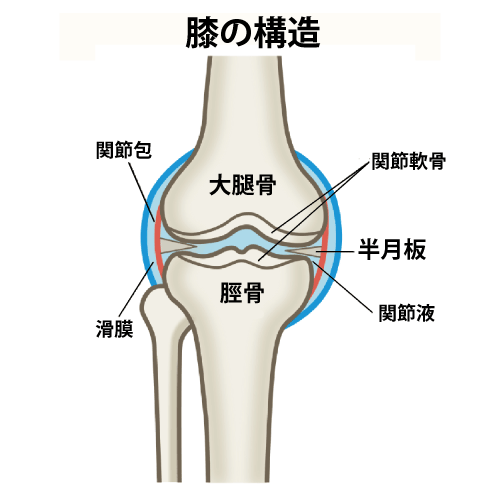

- 加齢や使いすぎによって、膝の軟骨がすり減る疾患です

- 初期は「立ち上がるときに痛む」「階段の下りがつらい」といった症状が出やすく、進行すると膝の変形や強い痛みを伴うこともあります

- 日本では高齢者の膝痛の原因として最も多く、特に女性に多い傾向があります

2. 筋力の低下・関節の硬さ

- 年齢とともに太ももやふくらはぎの筋力が低下し、膝への負担が増します

- また、関節周囲の柔軟性が失われることで、動き始めに痛みを感じることがあります

- 「運動不足かな?」と思っていたら、実は筋力低下による膝痛だったというケースも少なくありません

3. 関節リウマチなどの炎症性疾患

- 関節リウマチは、免疫の異常によって関節に炎症が起こる疾患です

- 膝だけでなく、手指や足首など複数の関節に痛みや腫れが出ることが特徴です

- 早期発見・治療が重要なため、「朝にこわばる」「左右両方の膝が痛む」などの症状がある場合は、医療機関への相談をおすすめします

4. その他の原因

- 「過去のけが(骨折・靭帯損傷)」の影響

- 体重増加による膝への負担

- 姿勢や歩き方のクセによる慢性的な負担

上記でご紹介した内容を、以下の表にまとめました。

症状の傾向や放置した場合のリスクを整理していますので、ご自身やご家族の状態と照らし合わせながらご覧ください。

| 疾患名 | 特徴 | 初期症状 | 放置リスク |

|---|---|---|---|

| 変形性膝関節症 | 軟骨のすり減り | 階段で痛む、こわばり | 進行すると歩行困難に |

| 半月板損傷 | 加齢や負荷で損傷 | 引っかかり感、正座困難 | 関節の不安定化 |

| 筋肉・腱の炎症 | 運動不足や使いすぎ | 熱感、腫れ、痛み | 慢性化しやすい |

| 筋力低下 | 活動量の減少 | 膝周りのだるさ | 転倒・要介護リスク増加 |

※症状が軽いうちに対処することで、進行を防ぎ、日常生活の質を保つことができます。

ご自身の症状に不安がある場合は、医師にご相談ください。

放置によるリスク

「年齢のせいかな」「そのうち治るだろう」と思っているうちに、膝の痛みが少しずつ生活に影響を及ぼすことがあります。

主なリスク

| 放置すると起こりやすいこと | 影響 | 例 |

|---|---|---|

| 痛みの慢性化 | 日常動作がつらくなる | 階段の昇降、正座、立ち上がり |

| 筋力低下・関節のこわばり | 動かしづらくなる | 歩幅が狭くなる、転倒リスク増加 |

| 変形性膝関節症の進行 | 関節の変形・可動域制限 | O脚化、膝が曲がりにくくなる |

| 他の関節や腰への負担 | 二次的な痛みや不調 | 反対側の膝、股関節、腰痛の悪化 |

| 外出・運動の減少 | 心身の健康に影響 | 筋力低下、気分の落ち込み、孤立感 |

チェックリスト

以下の項目に、最近「当てはまる」と感じるものはありますか?

3つ以上チェックがついた方は、膝の状態を一度専門家に相談することをおすすめします。

| チェック項目 | 内容 |

|---|---|

| □ 階段の昇り降りがつらい | 特に下りで痛みが強い |

| □ 正座ができない/避けている | 膝が曲がりにくい |

| □ 立ち上がるときに膝が痛む | 初動時の痛み |

| □ 歩くと膝が重く感じる | 疲れやすく、だるさがある |

| □ 外出や運動が減ってきた | 動くのが億劫になっている |

| □ 膝が腫れている/熱っぽい | 炎症のサイン |

| □ 太ももの筋肉が落ちてきた | 筋力低下の兆候 |

| □ O脚/X脚が気になる | 関節の変形傾向 |

| □ 過去に膝を痛めたことがある | 再発リスクあり |

*チェックが3つ以上の方へ

膝の状態が生活に影響を及ぼし始めている可能性があります。一度、医療機関での相談を検討してみましょう。

*チェックが5つ以上の方へ

痛みや機能低下が進行している可能性があります。放置せず、早めの対処が将来の負担を減らします。

お気軽にご相談ください。

「年齢のせい」と思って見過ごしてしまう膝の違和感。

でも、早めに気づいて対処することで、これからの生活をもっとラクに、楽しくできます。

気になる項目があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

関連する公的機関の情報ページ

膝痛の原因や治療法について、詳しく知りたい方は

国立長寿医療研究センターの膝痛情報ページをご覧ください。」

膝の健康を保つために、今できること

予防とセルフケアのポイント

| ポイント | 内容 | 継続のコツ |

|---|---|---|

| 適度な運動 | ウォーキングや軽い体操で筋力維持 | 毎日10分でもOK。天気の良い日に外へ |

| 太もも・膝周りの筋トレ | 大腿四頭筋を鍛えると膝の負担軽減 | 椅子に座って足上げ運動など簡単なものから |

| 体重管理 | 体重が膝への負担に直結 | 食事記録や体重チェックを習慣に |

| 正しい姿勢・歩き方 | 猫背やO脚は膝に負担 | 鏡で姿勢チェック、靴の選び方も大切 |

| 冷え対策 | 冷えは痛みを悪化させることも | レッグウォーマーや入浴で血流促進 |

| 無理をしない | 痛みがある日は休む勇気も必要 | 「休む=悪いこと」ではないと意識する |

膝の健康は、日々のちょっとした習慣で守ることができます。無理なく、できることから始めてみましょう。

もし不安なことがあれば、いつでもご相談ください。

季節に合わせたセルフケア

春:活動再開の季節

- 花粉や寒暖差に注意:膝の冷えやむくみに影響することも

- おすすめケア:軽いストレッチから再開、朝晩の冷え対策にレッグウォーマー

夏:水分・冷房・屋外活動

- 水分不足→関節の潤滑低下:痛みが出やすくなる

- 冷房による冷え:膝周りの血流が悪化

- おすすめケア:こまめな水分補給、冷房時は膝掛けや長ズボン

秋:運動に最適な季節

- 気候が安定し、活動しやすい

- おすすめケア:ウォーキング再開、筋トレ習慣づくりのチャンス

- 注意点:朝晩の冷え込みに備えて、膝を温める工夫を

冬:冷えと転倒リスク

- 膝のこわばり・痛みが強くなりやすい

- 転倒による膝のケガも増加

- おすすめケア:入浴で膝を温める、滑りにくい靴、室内でできる運動

季節によって膝への負担やケアのポイントは変わります。

「今の季節に合ったケア」を意識することで、膝の健康をより長く守ることができます。

関連する公的機関の情報ページ

「厚生労働省では、変形性ひざ関節症の方向けに

椅子や床でできる運動プログラム(PDF)を紹介しています。」

医療機関からのアドバイスと受診の目安

膝の痛みは、年齢のせいだからと我慢してしまう方が多くいらっしゃいます。

ですが、放っておくことで痛みが慢性化したり、関節の変形が進んだりすることもあります。

私たち医療機関では、「まだ軽いうち」「不安なうち」のご相談を歓迎しています。

早めに状態を確認することで、負担の少ない対処法や予防策をご提案できることも多いのです。

「受診=すぐに治療」ではありません。

お話を伺いながら、その方に合ったケアの方法を一緒に考えるのが私たちの役割です。

気になる症状がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。

ご自身の膝と、これからの生活を守るために――今できることから始めましょう。

受診のタイミング(こんなときは相談を)

| 症状 | 受診の目安 |

|---|---|

| 痛みが2週間以上続く | 慢性化の可能性あり |

| 階段や正座が困難 | 関節の機能低下が進行中 |

| 朝のこわばりがある | 炎症や変形の兆候かも |

これらの症状がある方は、早めの受診がおすすめです。

診断と治療(医療機関でできること)

| 内容 | 説明 |

|---|---|

| レントゲンで原因を特定 | 痛みの根本を把握できます |

| リハビリ・運動療法の提案 | 痛みを和らげ、動きを改善 |

治療だけでなく、予防や生活改善のサポートも行っています。

膝の痛みは、早めに相談することで、治療だけでなく予防の選択肢も広がります。

ご自身の膝と、これからの生活のためにどうぞお気軽にご相談ください。

まとめ

膝の痛みは、年齢とともに多くの方が経験する悩みですが、原因や対処法を知ることで、日常生活をより快適に過ごすことができます。

このブログでは、膝痛の主な原因、放置によるリスク、セルフケアのポイント、そして医療機関でできることをご紹介しました。特に、季節の変化や生活習慣に合わせたケアは、膝の健康を守るうえでとても大切です。

「まだ大丈夫」と思っていても、気づかないうちに痛みが進行していることもあります。

気になる症状がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。ご自身の膝と、これからの生活のために――今できることから、始めてみませんか?

各務原リハビリテーション病院では、日常生活に寄り添った診療を行いながら、必要に応じて手術対応可能な医療機関とも連携しています。

令和7年8月より、整形の外来診療を拡大し、予約なしで整形外科専門医による診療を受けていただけます。「ちょっと気になるな」と思ったときに、どうぞお気軽にご相談ください。

監修:各務原リハビリテーション病院長 磯野 倫夫

執筆:医療法人社団 誠道会 広報担当