寒暖差疲労で自律神経が乱れると、なぜ眠れなくなるのか

朝晩の冷え込みが強まり、秋の深まりを感じるこの頃。

「最近眠れない」「頭が重い」といった声が多く聞かれるようになりました。

実はこれ、“寒暖差疲労”によって自律神経が乱れているサインかもしれません。

気温差や気圧の変化が続く季節の変わり目は、心身にさまざまな影響を及ぼします。

今回は、寒暖差疲労が睡眠の質や頭痛にどう関係するのか、そして自律神経を整えるセルフケアのヒントをご紹介します。

季節の変わり目に起こる「寒暖差疲労」とは?

秋は、日中と朝晩の気温差が大きくなる季節です。

このような急激な寒暖差にさらされると、体は体温を一定に保とうと働き、自律神経がフル稼働します。

その結果、交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかなくなり、心身にさまざまな不調が現れることがあります。これが「寒暖差疲労」と呼ばれる状態です。

「気象病」という言葉をご存じですか?

最近では、気温や気圧の変化によって体調が悪化する現象を「気象病」と呼ぶこともあります。

正式な病名ではありませんが、頭痛・めまい・倦怠感・気分の落ち込みなどが天候の変化とともに現れる症状群として、医療機関でも注目されています。

寒暖差疲労や睡眠障害もこの「気象病」の一形態と考えられており、自律神経の乱れが主な原因とされています。

寒暖差疲労・気象病の主な症状

- 倦怠感・だるさ

- 頭痛・肩こり

- 睡眠の質の低下

- めまい・動悸

- 気分の落ち込み

特に、自律神経が乱れることで睡眠の質が低下したり、血管の調整がうまくいかず頭痛が起こるケースが多く見られます。

寒暖差が起こりやすいタイミング

| 時期 | 特徴 |

| 秋の朝晩 | 急な冷え込みで体温調整が難しくなる |

| 天候の変化 | 晴れ→雨、台風通過後などの気圧変動 |

| 暖房開始前後 | 室内外の温度差が大きくなる |

眠れない・頭痛がする…その原因は?

季節の変わり目になると、「なんだか眠れない」「頭が重い」といった不調を訴える方が増えてきます。

その背景には、寒暖差疲労による自律神経の乱れが関係していることがあります。

自律神経の乱れが睡眠に与える影響

自律神経は、体温・血圧・呼吸・睡眠などを無意識に調整する働きを持っています。

寒暖差が激しいと、交感神経(活動モード)と副交感神経(休息モード)の切り替えがうまくいかず、寝つきが悪くなる・眠りが浅くなる・夜中に目が覚めるといった症状が現れやすくなります。

寒暖差による頭痛のしくみ

急激な気温差や気圧の変化は、血管の収縮・拡張を不安定にし、片頭痛や緊張型頭痛を引き起こすことがあります。

特に、冷えによって首や肩の筋肉がこわばると、血流が悪くなり、神経を圧迫して頭痛につながるケースもあります。

寒暖差疲労や睡眠障害も「気象病」の一形態です

寒暖差によって自律神経が乱れると、睡眠の質が低下したり、頭痛が起こりやすくなることがあります。

こうした不調は、気象病の一部として理解されるようになってきており、季節の変わり目に敏感な方ほど影響を受けやすい傾向があります。

あなたは大丈夫?季節の変わり目セルフチェック

以下の項目に当てはまるものが多い方は、寒暖差疲労や気象病の影響を受けている可能性があります。

生活習慣の見直しやセルフケアを意識してみましょう。

- □ 朝起きても疲れが抜けない

- □ 最近、寝つきが悪くなった/夜中に目が覚める

- □ 頭痛や肩こりが増えた気がする

- □ 気分が落ち込みやすくなった

- □ 天気が悪いと体調も悪くなる

- □ 手足が冷えやすい/血行が悪いと感じる

- □ めまいや動悸が起こることがある

- □ 季節の変わり目に体調を崩しやすい

- □ ストレスを感じると眠れなくなる

- □ 首や肩がこわばっている感じがする

📌チェック結果の目安

- 0〜2個: 今のところ大きな影響は少ないようです。季節の変化に備えて予防を意識しましょう。

- 3〜5個: 寒暖差疲労の兆候が見られます。生活習慣の見直しやセルフケアを始めてみましょう。

- 6個以上: 自律神経の乱れが強く出ている可能性があります。無理せず医療機関への相談も検討してください。

秋のセルフケアで自律神経を整えるには

寒暖差疲労や気象病による不調は、日々の生活習慣を少し見直すことで軽減できることがあります。

ここでは、睡眠の質を高め、頭痛を予防するためのセルフケアのヒントをご紹介します。

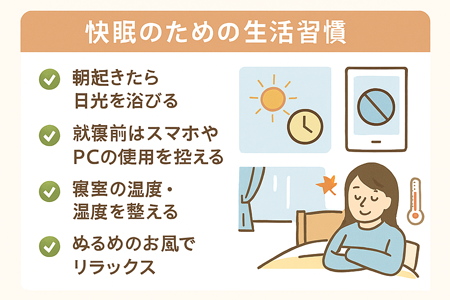

快眠のための生活習慣

- 朝起きたら日光を浴びる

→ 体内時計がリセットされ、夜のメラトニン分泌がスムーズに。 - 就寝前はスマホやPCの使用を控える

→ ブルーライトが脳を覚醒させ、入眠を妨げます。 - 寝室の温度・湿度を整える

→ 秋は乾燥しやすく、冷え込みも強まるため、加湿や寝具の見直しが効果的。 - ぬるめのお風呂でリラックス

→ 副交感神経が優位になり、自然な眠気を促します。

睡眠不足が続くと、自律神経の乱れや気象病の症状が悪化することもあります。

厚生労働省の「睡眠ガイド2023」では、快眠のための生活習慣が詳しく紹介されています。

🔗 厚生労働省|睡眠対策ページ

頭痛予防のための温活・ストレッチ

- 首・肩を温める(ホットタオルやネックウォーマー)

→ 血行を促進し、筋肉の緊張を和らげます。 - 軽いストレッチや深呼吸

→ 自律神経のバランスを整え、緊張型頭痛の予防に。 - 気圧変化アプリを活用

→ 頭痛が起こりやすいタイミングを把握し、早めの対策が可能に。

医療機関での相談の目安

「眠れない日が続く」「頭痛が日常生活に支障をきたしている」など、セルフケアで改善が見られない場合は、無理をせず医療機関にご相談ください。

当院では、自律神経のバランスを整えるためのアドバイスや、必要に応じた治療のご提案も行っています。

春にも似た不調が?過去の記事とあわせてチェック

寒暖差による不調は、秋だけでなく春にも起こりやすいものです。

春は「寒暖差疲労」に加えて、花粉症や新生活のストレスなども重なり、自律神経が乱れやすくなります。

「春先に眠れなかった」「頭痛が続いた」という方は、季節の変わり目に体が敏感なタイプかもしれません。

🔗関連記事のご紹介

- ジェットコースターのような寒暖差(2025.03.04)

→ 春の寒暖差による体調不良と自律神経の関係を解説しています。 - とても大切な睡眠、よく眠れていますか?(2025.03.10)

→ 睡眠の質を高めるための生活習慣やセルフケアを紹介しています。

まとめ

秋は、寒暖差や気圧の変化が重なることで、自律神経が乱れやすくなります。

その結果、眠れない・頭痛がする・だるいといった不調が現れることがあります。

こうした症状は「寒暖差疲労」や「気象病」と呼ばれることもあり、セルフケアで軽減できる場合もあります。

「最近調子が悪いな」と感じたら、まずは生活習慣を見直し、無理せず整えることが大切です。

それでも改善が見られない場合は、どうぞお気軽に医療機関へご相談ください。

なお、各務原リハビリテーション病院では、初めての方でもご予約なしで診療を受けていただけます。

ただし、事前にお電話やオンライン予約をご利用いただくと、よりスムーズにご案内できます。

また、発熱・咳・のどの痛みなどの症状がある場合は、感染予防のため、事前にお電話でのご相談やオンライン予約をお願いしております。

お子さまや他の患者さまが安心してご利用いただけるよう、皆さまのご協力をお願い申し上げます。

監修:各務原リハビリテーション病院長 磯野 倫夫

執筆:医療法人社団 誠道会 広報担当